11月25日晚19:00-20:30,线上“MRT学术大讲堂”邀请杨积文、谢培英两位视光医生讲解近视防控个性化精细化MRT的临床应用。本次学术大讲堂聚焦MRT视网膜周边离焦检测特点优势和在角膜塑形、近视筛查等方面的临床应用,共吸引500余家公立医院、爱尔系统医院和其他眼科医院、视光中心等1948位视光医生在线参会。

辽宁省爱尔眼科集团副总院长杨积文教授(左) 北京远程视觉视光眼科总院长谢培英教授(右)

《多光谱屈光地形图基本原理和临床应用及病例分析》--杨积文

1、周边远视性离焦是近视的原因

近视眼屈光度数增加的主要原因是眼轴长度延长,每延长1mm相应屈光度增加-3D(-300度)。大量动物和医学实验研究证实,眼轴长度变化与视网膜周边离焦有直接关系,按照屈光学概念,焦点落在视网膜前面者称为近视性离焦,落在视网膜后面者称为远视性离焦。生活中近视眼的视网膜中心区呈近视性离焦状态,而视网膜周边区呈远视性离焦或者正焦状态,这种视网膜周边区特别是赤道部视野区的远视性离焦状态是促使近视眼度数不断增加的主要原因。

2、近视防控周边离焦转变是关键

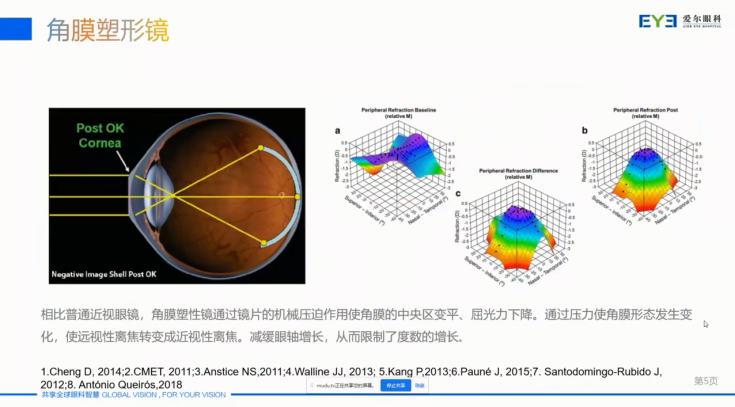

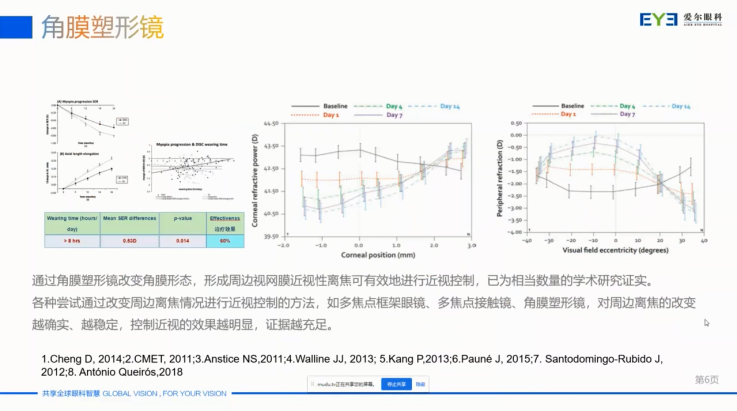

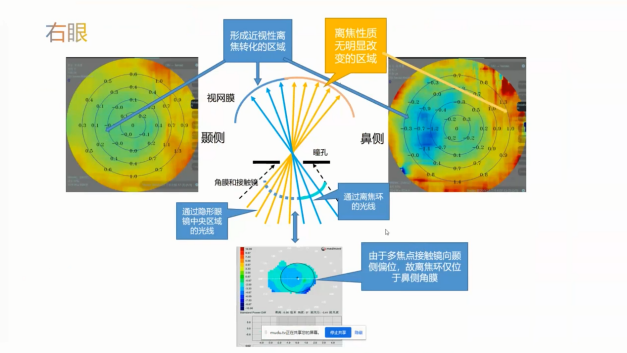

周边离焦理论在临床上典型的是角膜塑形镜的应用,通过镜片压使角膜中心区变平塑造出10-20μm的凹透镜,周边区域通过RC弧作用出一圈凸透镜,从而改变周边离焦状态,减缓眼轴增长,实现延缓度数增长的目的。除角膜塑形镜外,多焦点框架眼镜、多焦点接触镜等都是通过改变周边离焦状态的手段来减缓眼轴变化改善屈光程度。

角膜塑形镜屈光矫正示意图

角膜塑形镜屈光矫正示意图

3、MRT有效监控周边离焦状态

前目周边离焦检测方式存在准确性低、操作繁琐、检测时间长患者依从性低等诸多问题,不能胜任临床需求。

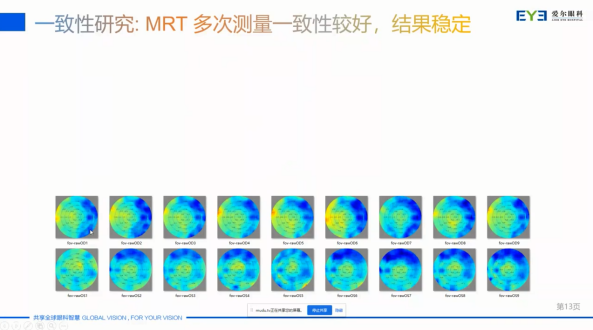

开窗电脑验光仪测试完需要接近30分钟,MRT在几秒钟内快速扫描受检者眼底状态,相对于开窗验光仪检测点位更多,同时一致性较好,结果稳定,而且结果直观立体,准确反映视网膜离焦状态。

MRT与开窗验光仪对比

4、MRT应用场景介绍

(1)近视筛查

通过MRT检测可以判断视网膜周边离焦分型,从而帮助评估近视发生的程度,及早干预和延缓近视的发生。

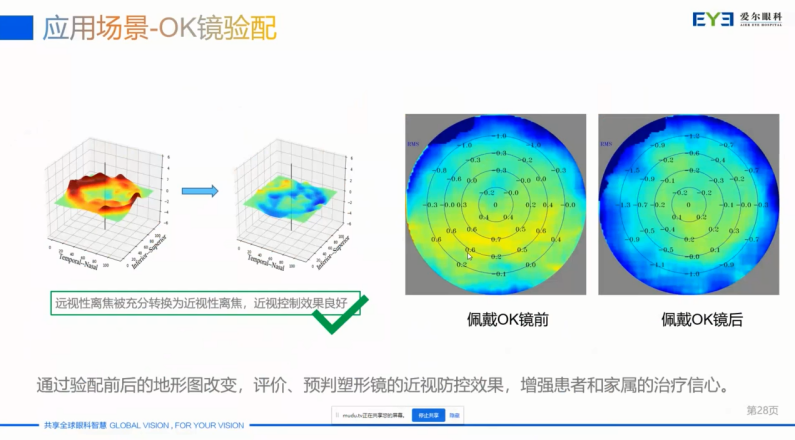

(2)角膜塑形镜验配指导

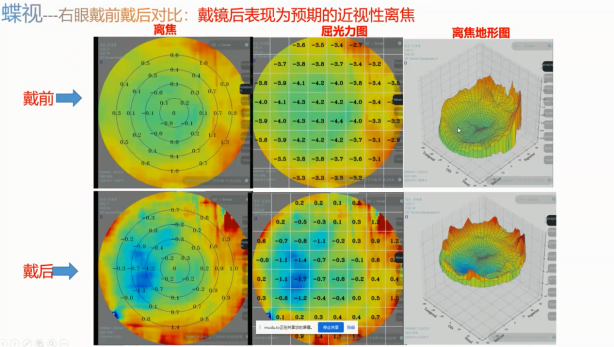

角膜塑形镜(OK镜)是目前公认延缓近视的较好手段,角膜塑形的效果关键是测量周边离焦状态。MRT通过矩阵式计算可以形成视网膜地形图,地形图可以反映周边离焦状态,从而帮助判断所佩戴的OK镜是否把眼睛从远视性离焦矫正为近视性离焦状态。

MRT可以评估塑形镜的离焦矫正效果,帮助医生、患者及患者家长更好地了解眼睛近视状态。

5、病例展示

MRT检测病例图示

通过MRT检测的病例图示可以清楚展示戴镜矫正后远视性离焦向近视性离焦状态转变,另外通过离焦量转变程度的变化也可以帮助判断镜片佩戴是否偏位,从而帮助矫正。

6、结论

MRT可以准确立体的反映OK镜佩戴后的离焦状态,在指导OK镜验配、检查佩戴是否偏位、评估佩戴前后效果等方面具有很强的优势,同时利用MRT拍摄方便快速,适合年龄小的患者使用,受检者依从性高。与离焦相关的眼镜产品在验配指导、佩戴后效果评估以及不同个体将来近视发展评估方面都建议应用MRT进行检测。

《角膜塑形疗效及MRT分析》--谢培英

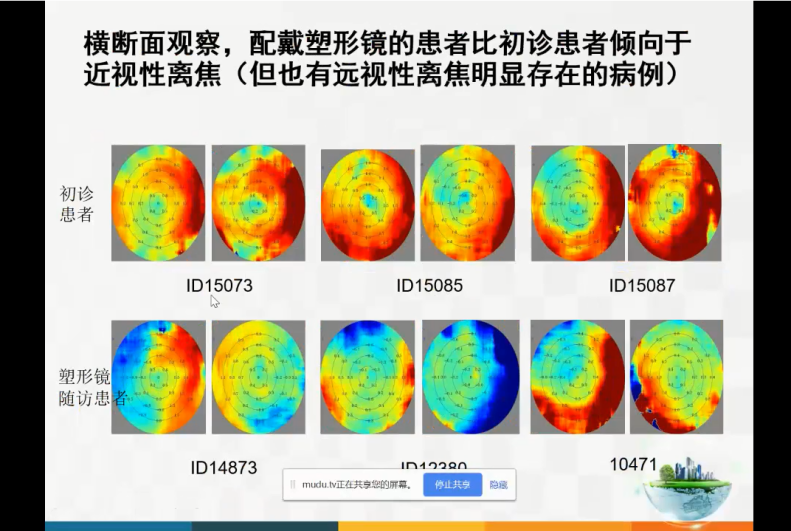

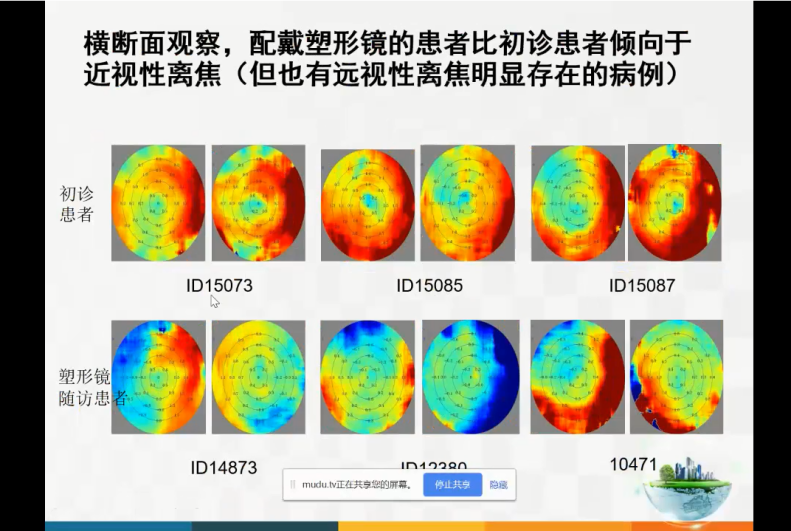

近视控制效应影响因素很多,包括年龄、角膜形态等,在进行近视矫正时,镜片设计和离焦效应都会对眼轴长度产生影响从而改变近视状态。本次报告主要围绕MRT对角膜塑形疗效监测展开。

数据对比发现,在进行离焦效应检测时,应用MRT与自动电脑验光仪在非散瞳状态下检测近视度数小于4D且无其他眼部病史的近视患者后,两种设备具有高度一致性(R2=0.6226,P<0.001),说明二者具有线性相关性。

通过眼轴增长速度与离焦性质回顾性研究发现,在距黄斑5-30°范围内的0到+1D的远视性面积相关(P<0.05),其中20-30°范围相关性较强(P<0.01)。距黄斑15-30°范围的-0.5到-1.0D的近视离焦面积负相关(P<0.05)。说明上述主要区域内,远视性离焦面积越大,近视发展越快,近视离焦面积越大相对近视发展越慢。

进一步Jesson Factor 与不同光学区研究后,可以看到对照组(6mm)与实验组(5mm、5.4mm、6mm)存在明显的颜色差异,且5.0组数值较低,说明出现了显著的近视性离焦变化。

结论:近视防控手段上要个性化,在个性化的基础上实现精细化管理。一是个人生活上、用眼习惯上进行基础性教育,二是角膜塑形要注重眼表角膜健康,三是要在设计上要根据个人瞳孔大小、离焦量等差异进行精细化管理。多光谱屈光地形图MRT与开窗电脑验光仪检测数据高度一致,且操作简便快捷,可以从周边离焦量检测上满足不同人的近视需求。

Copyright © 2017-2027 深圳盛达同泽科技有限公司版权所有

地址:深圳市龙岗区中海信创新产业城13栋C座2 层

网址:https://www.thondar.cn

电话:0755-28377276

邮箱:wangsihan@thondar.com

_yinz.jpg)